| 20180520-5/26(了) |

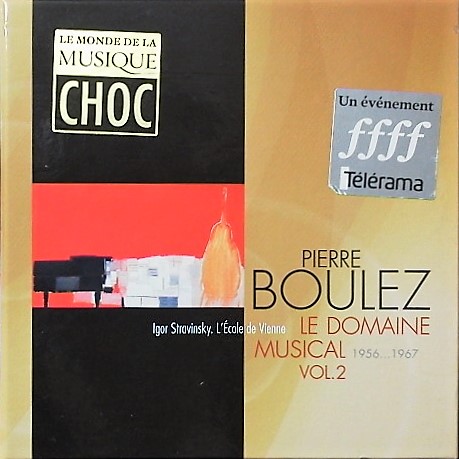

| PIERRE BOULEZ/LE DOMAINE MUSICAL VOL.2 1956-1967 |

| ピエール・ブーレーズ/ドメーヌ・ミュージカル 第2集(4枚組/輸入盤) |

<2-2>

| CD2 |

| L’École de Vienne Ⅰ de 1899 à 1912 ―― |

| Arnold Schoenberg(1874-1951) |

| ①-⑤Verklärte Nacht pour sextuor à cordes,opus 4(1899/1917)31:12 |

| 「浄められた夜」(弦楽六重奏) |

| Anton Webern(1883-1945) |

| ⑥-⑪Sechs Stücke für Orchester,opus 6(1909,révisé en 1928)10:07 |

| 管弦楽のための「6つの小品」 |

| Orchstre du Südwestfunk de Baden-Baden |

| Hans Rosbaud,direction |

| Arnold Schoenberg(1874-1951) |

| ⑫-⑭Trois pièces pour 12 instruments(1910) 2:02 |

| 「12楽器のための3つの小品」 |

| ⑮-㉟Pierrot Lunaire pour voix parlée et 5 instruments,opus 21 |

| En trois parties(1912) 31:50 |

| 「月に憑かれたピエロ」(全3部) |

| Helga Pilarczyk,récitante |

| Ⓟ1958〔Webern〕,1962〔Pierrot Lunaire〕,1964〔Trois pièces〕, |

| 1966〔Verklärte Nacht〕 ⓒ2006 Universal Classics France 65:04 |

| CD3 |

| L’École de Vienne Ⅱ de 1906 à 1943 ―― |

| Alban Berg(1885-1935) |

| ① Sonate en si mineur pour piano opus1(1908) 8:27 |

| 「ピアノ・ソナタ」 |

| Yvonne Loriod,piano |

| ②-④Drei Stücke für Orchester opus6(1915) 5:02/5:32/8:31 |

| 「管弦楽のための3つの小品」 |

| Orchstre du Südwestfunk de Baden-Baden |

| Hans Rosbaud,direction |

| Arnold Schoenberg(1874-1951) |

| ⑤ Kammersymphonie opus9 (1906) 17:15 |

| 「室内交響曲 第1番」 |

| Anton Webern(1883-1945) |

| ⑥-⑦Zwei Lieder opus8(1910/1925) 2:03 |

| リルケの詩による「2つの歌曲」 |

| ⑧-⑪Vier Lieder opus13(1914/1922) 6:19 |

| 「4つの管弦楽歌曲」 |

| Jeanne Hericard,soprano |

| ⑫-⑭Cantate №1 pour soprano solo,chœur mixte à 16 voix et |

| ensemble instrumental,opus29(1939) 8:28 |

| 「カンタータ第1番、ソプラノ独唱、混声合唱と管弦楽のための」 |

| ⑮-⑳Cantate №2 pour soprano basse soli,chœur mixte à 16 voix et |

| ensemble instrumental,opus31(1943) 12:30 |

| 「カンタータ第2番、ソプラノ独唱、バス独唱、合唱と管弦楽のための」 |

| Ilona Steingruber,soprano;Xavier Depraz,basse; |

| Chorale Elisabeth Brasseur |

| Ⓟ1956〔Webern〕,1958〔Berg opus6〕,1961〔Berg opus1〕, |

| 1964〔Schoenberg〕 ⓒ2006 Universal Classics France 65:04 |

| CD4 |

| L’École de Vienne Ⅲ Le sérialisme ―― |

| Arnold Schoenberg(1874-1951) |

| ①-⑦Sérénade pour sept instruments et voix de baryton,opus24 |

| 〔1920-1923〕 30:46 |

| 「セレナーデ、バリトンと7つの楽器のための」 |

| Louis‐Jacques Rondeleux,baryton |

| ⑧-⑪Suite pour sept instruments,opus29〔1925-1926〕 24:31 |

| 「7楽器の組曲」 |

| Yvonne Loriod,piano |

| Anton Webern(1883-1945) |

| ⑫-⑭Variationen für Klavier,opus27〔1936〕 5:18 |

| 「ピアノのための変奏曲 」 |

| Yvonne Loriod,piano |

| ⑮-⑯Symphonie pour neuf instruments,opus21〔1928〕 9:33 |

| 「交響曲」 |

| Ⓟ1956〔⑮⑯〕,1959〔⑧-⑪〕,1961〔⑫-⑭〕,1962〔①-⑦〕 |

|

ⓒ2006 Universal Classics France 70:04

|

| CD2/L’École de Vienne Ⅰ de 1899 à 1912 ―― |

| ウェーベルンの小品6曲は魅惑の管弦楽ですが、ワタシはずっと前から「浄 |

| 夜」や「ピエロ」は苦手です。平気だというフリはできない。特に「ピエロ」。 |

|

語りも詩自体も。

こういう詩に反応できる感受性や素養があれば少しは違うのでしょうが、、、

(昔、クレオ・レーンのLPが出た時を覚えてます。トリオ・レコードだったか。

|

|

聴いてはいないんですけどね。確かちょっと売れました。)

|

|

| CD3/L’École de Vienne Ⅱ de 1906 à 1943 ―― |

| ・ベルク/ピアノ・ソナタ: |

| ベルクの作品1。これは初めてです。色気もあってね、いけてます。 |

| ・ベルク/管弦楽のための3つの小品: |

| 規模感のある非常に激しくおどろおどろしい管弦楽。ロスバウト/南西ドイツ放 |

| 送管の演奏も気持ちが入っている。ヴォツェックのことを言われても気づく能力 |

| はワタシにはないが、これはとても見事。というか好きな音です。 |

| ・シェーンベルク/室内交響曲 第1番: |

| 前のベルクと共に、生で聴きたい曲です。いつまでも聴いていたい。 |

| ただしこの録音は中では新しく、それだからこそかもしれないが他のものより |

| 残響がしっかりついているものの、どうも人工的で品がない。 |

| ・ヴェーベルン/リルケの詩による「2つの歌曲」: |

| ・ヴェーベルン/4つの管弦楽歌曲: |

| 共に1956年録音で、極めてデッドな音。・・・ともあれこれらはワタシの苦手な |

| ジャンルなので、書けることはほとんどありません。 |

| ・ヴェーベルン/カンタータ第1番 |

| ・ヴェーベルン/カンタータ第2番 |

| 上記作品8や作品13と同じ年の録音とはとても思えないくらい音が違って、いい |

| のだけれど、結局のところこのジャンルだと、ワタシにはむずかしい。アンサンブ |

|

ルやオケの音色はいいんですけどね。そんなに楽しくない。

|

|

| CD4/L’École de Vienne Ⅲ Le sérialisme |

| ・シェーンベルク/セレナーデ: |

| これで女性をヨイショできるか?どこがセレナーデやねん!てなもんだけど、 |

| 聴き馴染むと、だらだらとして、色っぽくはないのに、「セレナーデ!いいじゃ |

| ないですか!」。 マンドリンが利いてる。 |

| ・シェーンベルク/7楽器の組曲: |

| 前のセレナーデよりハードで、こまめに動き回るフレーズが多いが、つまる |

| ところだらだら続く。前と同じでこのだらだら感が好きです。マンドリンほど利 |

| かないものの、ピアノがそこそこいい色合い。 |

| ・ヴェーベルン/ピアノのための変奏曲: |

| シェーンベルクの作品ですと言われても、わかりません。 |

| ・ヴェーベルン/交響曲: |

| 1956年の録音。1958年録音になるとぐんといい音になるのにねぇ。なんと |

| もはや、恐ろしく‘デッド’な音。VOL.1にはたくさんあった音。作曲者だって、 |

| こんな響かない音を想定してはいないんじゃない?今となってはこれも貴重 |

| な記録かも。音楽の切迫感はある。音もまた独特。 |

| いい一枚でした。 |

| VOL.1&2、両方合わせれば、20世紀前半の挑戦的な音楽がいろいろ聴け |

| るというコンセプトになっている。(この楽団なら当たり前か) |

| これらを現代音楽というくくり方で言ってしまうとオカシイ。けれどほかにいい |

| 言葉がないもんだから、そういうことにしているというだけのこと。 |

| なんたって、この二つのセットものの録音は1956年頃から始まっていて―― |

| 1966年まで――相当古めかしいからね、「なんだい、現代音楽って言いなが |

| ら、こんなに古い音って、どういうことだい・・・」。作曲年からはずいぶん経っ |

| ているものばかりなのに、なんだかできたころに立ち会ったった時の録音 |

|

・・・みたい。音楽は進んだが録音は追いついていなかったというような感じ。

ただただ、やる気だけはモノスゴイ・・・

|

| 中身の年代はもちろんVOL.1が現代に近く、VOL.2はそのバックボーンになっ |

| た作曲家や作品になったものが収められている。 |

| このVOL.2が気持ちの上では尖がっている(≒進取の精神)ような気がしま |

| したが、もう半世紀以上、ものによっては一世紀以上もたって、こうして聴い |

| ていると、かなり聴き馴染んだものが多いことは確かなのに、「クラシック」の |

| 歴史の中では、まだどんなふうな落ち着き先に収まるかは決まっていないん |

| だなあという感触も伴います。(異論もあるでしょうが) |

| もちろんVOL.1はもっとあやふや。「現代史」みたいなもんでしょうか。 |

| でもどうでしょう、ワタシのようなエエカゲンな人間のBGMに、あるいは通奏 |

| 低音のようなものに案外向いているような気がします。 |